業務内容

八王子で相続でお困りの方へ

ワンストップで相続サービスをご提供させていただいている点など、私たちの特徴を選ばれる理由としてまとめています。参考にご覧ください。

相続で注意すべきこと

相続で行うべきことは実に多様であり、その分、注意しなければいけないことも多々あります。注意事例をいくつかご紹介しておりますので、八王子の方も参考にご覧ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年12月3日

相続放棄

相続放棄する場合の遺品整理について

相続放棄をする場合は、原則として、遺品整理を行わないようにする必要があります。細かくお伝えすると、遺品整理の際の処分行為が問題になります。なぜなら、相続財産の一部でも・・・

続きはこちら

2025年11月12日

手続き

相続手続きをしないとどうなるのか

相続関連の手続きの中には、明確な期限が法律で定められているものがあります。代表的なものとして、「相続登記」「相続税申告・納付」が挙げられます。また、これらを行うための・・・

続きはこちら

2025年10月30日

相続登記

マンションを相続した場合の手続き

被相続人の方が分譲マンションにお住まいだった場合などにおいては、一軒家の場合と同様に、当該マンションを取得した相続人への相続登記を行わなければなりません。2024年・・・

続きはこちら

2025年10月22日

相続税

相続税の申告は自分でできるのか

相続税申告は、税理士に依頼せずにご自分で行うことも可能です。まず、ここでは相続税申告の流れについて説明します。相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と・・・

続きはこちら

2025年10月7日

遺言

公正証書遺言作成にかかる費用のQ&A

公正証書遺言は、公証役場にて公証人を通じて作成される遺言であるため、自筆証書遺言と比べると費用が高くなります。まず、公正証書遺言を作成する際には、公証人に支払う手数料・・・

続きはこちら

更新情報を掲載

サイト内の情報は随時更新しており、こちらからご確認いただけます。

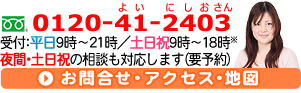

お問合せや地図情報はこちらから

「お問合せ・アクセス・地図」にて、ご相談をお考えの方にとって参考となるような、所在地の情報や初めてのお客様のご連絡先等をご案内しております。

相続で専門家同士が協力できることのメリット

1 相続で専門家同士が協力できることのメリット

相続手続きは行うことが多岐にわたりますし、相談先も複数あるため、相談する側としても、どの専門家に相談に行ったらよいのかと、迷うことも少なくありません。

また、各専門家においても取扱いが重なる部分もありますが、得意とする分野が少しずつ異なっています。

そのため、専門家同士が協力することで、相続全体としての解決につながりますし、法律・税金の両面から適切な対応を検討し対応することで、より良い相続になる可能性が高いというメリットがあります。

実際に、専門家同士が協力しあう場面はよくありますので、それぞれご紹介いたします。

2 弁護士が税理士と協力するメリット

相続案件において、遺産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税申告や納税を検討する必要が出てきます。

そうすると、弁護士が相続人の間で遺産分割協議をする等の手続きを進めている間も、相続税申告・納付期限の管理や納税のための資金確保も念頭においておく必要があります。

反対に、税金面で控除や特例等のアドバイスがあれば、これらを活用して話し合いがスムーズに進むこともあります。

亡くなった方が賃料収入を得ていたような場合、準確定申告や確定申告などを行うこともあり、この点も期限の管理や資料収集が必要となります。

このように、税金が問題となる案件では、弁護士が税理士と協力するメリットは大きいといえます。

3 税理士が弁護士と協力するメリット

税理士が相続について扱う場合、相続人間で遺産分割協議ができればそれに基づいて相続税申告・納税を進めることができます。

しかし、協議がまとまらない場合や、遺言書の検認手続きや遺留分侵害額請求等の手続きを要する場合には、税理士が交渉や手続きの代理人を務めることはできません。

その場合は、弁護士に相談や依頼をするように勧めることになります。

税理士としては、相続人間の協議や調停、訴訟等によって遺産分割の問題が解決すると、これに基づいて、必要に応じて、税務の対応をすることになります。

そのため、税理士としても、弁護士と連携をとることによって、税務対応がスムーズになるというメリットがあるといえます。

相続問題について専門家に相談したほうがよいケース

1 相続人の人数が不明である場合

相続発生後、まず相続人の人数を確定させる必要があります。

しかし、法定相続人が複数おり、相続人同士で日常的に連絡を取り合っていないような場合、ご自身で相続人を把握することは難しいかもしれません。

そのような場合、戸籍に記載された情報から、相続関係を明らかにする、相続人調査を行う必要があります。

戸籍の内容を読み解くのは容易ではありませんし、相続人の範囲に誤りがあってはいけませんので、適切に対応するためにも、専門家へのご相談をおすすめします。

2 遺産の内容が不明である場合

相続人の数を確定させることのほか、遺産の内容も確定させる必要があります。

しかし、被相続人の財産については、相続人であっても把握できないことは多々あります。

預貯金や株式がある場合、残高証明書や取引履歴の明細書を取得することになります。

また、不動産がある場合には、名寄帳や登記事項証明書を取得することになります。

相続財産の調査に慣れていない場合、何を手掛かりに調査を進めていけばよいか分からないかと思いますし、必要書類の取得に手間取ってしまうこともあるかもしれません。

スムーズな手続きのためには、専門家に依頼して財産を調査するべきであるといえます。

3 相続をめぐって対立が生じている場合

相続人や遺産の内容が確定したとしても、遺産の分け方等について相続人の間で対立が生じて遺産分割協議が進まないケースがあります。

また、預貯金等について引出金がある場合には、引出金が遺産に入るかについて相続人の間で意見が対立することがあります。

そのような場合、弁護士に依頼することで弁護士を介して相手方との交渉を進めることができます。

話し合いでの解決が難しい場合は、調停や審判等の裁判をすることになります。

このような紛争の処理は、数ある専門家の中でも弁護士のみが行える業務ですので、対立が生じている場合には弁護士に相談することが相続問題の解決につながることがあります。

4 相続税が課税される可能性がある場合

遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、遺産の分割の仕方次第によって相続税が変わる場合があります。

相続税の納税がかかわる場合には相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

また、遺産分割協議書や遺言の記載の仕方によっては、贈与税等の税金がかかってしまう場合もありますので、その記載の仕方には慎重になる必要があります。

相続税申告が必要になる可能性がある場合には、相続税に詳しい税理士に依頼し、期限内に適切な申告・納税ができるようにするとよいです。

様々な情報を掲載

相続のご相談をお考えの方にとって参考にしていただける情報もあるかと思います。様々な情報を掲載しておりますので、ご一読ください。